COGITO ERGO SUM.

PIENSO LUEGO EXISTO.

Es el sujeto de la cogitación, del enunciado, del pensamiento, el que basa su existencia en la conciencia que será cuestionada por Freud. Sujeto que olvida el cuerpo y sus necesidades, que no comprende el mundo más que a través de la razón y que se diferencía del sujeto de la enunciación, de la existencia, que rebasa las afirmaciones que están implícitas en el razonamiento de Descartes:

YO SOY LO QUE PIENSO, EL QUE PIENSA SOY YO.

Yo no soy lo que pienso o no totalmente al menos, soy más que eso. Soy la suma de mis prejuicios, de la imagen falsa y narcisística de mí mismo, de mis pasiones, de las sentencias y prohibiciones morales de mis padres y mis abuelos. Yo no pienso, sino en mí habla el lenguaje que es transubjetivo y que no me pertenece a mí, ni a nadie. Mi yo, mi discurso conciente, es el crisol dónde se funden historias de generaciones atrás y que aparece como una unidad engañando al ojo como lo hacen los anamorfismos de pintores como Archimboldo o Salvador Dalí. La película “Being John Malcovich” de Spike Jonze muestra de manera tragicómica la posibilidad de que nuestra identidad no sea sino una fachada, una marioneta que como si fuese un árbol hueco, es habitado por uno o más personajes provenientes del presente y sobretodo del pasado, esta imagen ya había sido insinuada por el arte de Jeronimus Bosch en el “Jardín de las delicias”.

El lenguaje que no sólo figura y ordena el mundo sino que lo oculta... somos moscas en un gran frasco que gozamos de la ilusión de libertad.

¿Desde dónde habla y cuestiona Lacan? No desde la psicología académica que se basa en el empirismo simple. Habla desde el lugar del psicoanalista que no es el pastor de almas, ni un director espiritual, pues no tiene un saber sobre el Bien del paciente en abstracto, no busca la adaptación del paciente per se a una realidad que desde el inicio al analista no puede parecerle sino sospechosa. El analista con su escucha posibilita que el paciente se escuche a sí mismo, a sus mentiras y contradicciones, a su crueldad disimulada tras las buenas intenciones. El psicoanalista no castiga ni amenaza, sobretodo no absuelve. Enfrenta al paciente al horror de su alma sin barreras, dejando de lado la valoración moral de los actos del analizante y llevándolo de la mano al encuentro con su verdad, con su angustia en términos kierkegaardianos, con su ser ahí para decirlo en términos heideggerianos. No aboga por la acomodación del sujeto a las murmuraciones sociales, sino a su liberación, en lo posible, del deseo de los otros, con la consecuente toma de riendas de la propia vida.

La afirmación de Lacan al principio de este escrito es sarcástica, irónica, petulante: “Ser filósofo quiere decir interesarse por aquello por lo que se interesa todo mundo” (P. 773). Es decir, los analizantes se preguntan el POR QUÉ de las cosas y del ser, quizá sin las herramientas del filósofo pero sus preguntas no tienen por qué ser menos filosóficas. Cuestionan su manera de vivir, su entendimiento de las cosas, lo hacen ante situaciones críticas que no les dejan otra alternativa sino enfrentar esa pregunta. La respuesta no está para ellos — esto es importante—, en un sistema filosófico, sino en ellos mismos, acuden al análisis a compenetrarse con la poesía inefable que mana de un manantial interno y oculto. En palabras de Lacan:

“La verdad no es otra cosa sino aquello de lo cual el saber no puede enterarse de que lo sabe sino haciendo actuar a su ignorancia” (P. 777).

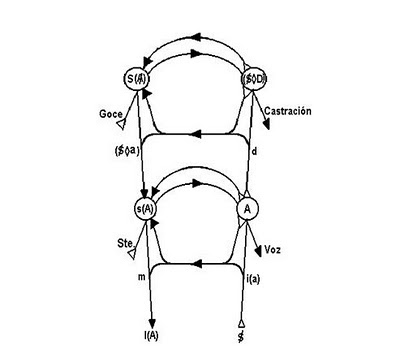

El sujeto del inconsciente para Lacan es el que subyace al discurso conciente, hay que aprender a oírlo y saber que dobla nuestro discurso cotidiano. Es por ello que el grafo del deseo se despliega en dos pisos en el cual el superior representa al nivel inconsciente, es una metáfora gráfica que apunta a que la conciencia se halla siempre por debajo del discurso del inconsciente que por cierto, no es colectivo pues no se encuentra ahí de una vez y para siempre con sus contenidos fijos, sino que se va produciendo... retroactivamente.

El acento del escrito está en la estructura y diría de la escritura:

— La estructura que no es otra que la del lenguaje. Dónde el S del significante saussuriano va a representar al sujeto mismo con el agregado de que está tachado como si fuese un signo de pesos. Este signo representa de manera ideogramática, al sujeto atravesado por una falta de satisfacción constitutiva... el sujeto es no otra cosa que un sujeto deseante comprometido por su deseo a una búsqueda infructuosa que sólo termina con la muerte.

— La escritura porque la pretensión de Lacan es escribir de manera sintética, algebraica las coordenadas de este sujeto del inconsciente... es un intento de formalización que está preñado - paradójicamente - por el espíritu de la razón y también por el absurdo que implica una escritura sobre algo que no puede ser revelado, hecho positivo del todo.

En 1953 ya lo había intentado hacer con la invención de su ternario: Simbólico, imaginario y Real que puede corre en paralelo a la teoría de los mundos popperianos, a pesar de las críticas que éste formula al psicoanálisis en sus escritos. También recuerda mucho a las dimensiones 1, 2 y 3 de Pierce. Lo simbólico es el lenguaje, la morada del ser; lo imaginario apunta a las recombinaciones, lo subjetivo, la inteligencia del estado de las cosas que surge a través de la metáfora y la poesía; lo real apunta a la Cosa en Sí kantiana. Al interrogarse sobre la cuestión de la palabra —es decir, el símbolo—, esencia de la experiencia analítica, nos hace saber que palabra en el hombre es algo que implica la dimensión del acto.

La primacía del significante y el predominio de lo Simbólico recorre todo el escrito en lo que pudiera llamarse según Eco un imperialismo lingüístico. En una perspectiva similar a la de Cassirer y empapada en los estudios de Lévi-Strauss. Afirma que gracias al símbolo el hombre existe y consiste. Debido a éste se realizan alianzas, intercambios y prohibiciones entre los animales humanos que se reconocen en términos de: “...padre, madre, hijo... etc.” Se configuran así sus relaciones con la realidad, que merced a la sustentación en proposiciones negativas universales de resonancia ética, subvierten el orden de la Naturaleza, es por eso también que cualquier pretensión de fundición del hombre con ella, al estilo New Age, está destinada al fracaso... debemos aprender a convivir con ella, a respetarla en lo escencial pero no podemos fundirnos con ella y no debemos ontologizarla.

La verdad del sujeto del inconsciente emerge a través de las formaciones del Inconsciente (chiste, síntoma, sueño, lapsus, etc.), Lacan refrenda en el escrito su tesis de que el “Inconsciente está estructurado como un lenguaje” pero lo vincula a conceptos que recorren caminos paralelos y complementarios, tales como el que va del Significante a la Voz; alterno e incluyente a la ruta del Goce a la Castración. Se aborda la cuestión del sentido y el sin-sentido, de la metáfora y la metonimia. Se definen los términos de una primera topología de funcionamiento del significante a nivel del sujeto, desembocando trágicamente el discurso, independientemente del valor conceptual, en un lenguaje endogámico de entendidos y con inevitables derivaciones casi religiosas.

El sujeto depende siempre del reconocimiento del Otro simbólico (A) que encarna siempre la legitimidad del código. En el grafo vemos aparecer una diferencia entre A y a... volveremos sobre el asunto.

Antes de continuar, demos nuestra visión del grafo como punto medular del escrito. Éste trata de sintetizar la enseñanza de Lacan hasta esos años y se convierte en más y más obtuso, hasta el punto que su notación, oculta en realidad lo que debiera mostrar con claridad.

Nuevos símbolos de relación lógica son introducidos, no obstante evocan las ambiguas demostraciones filosóficas de Gustavo Bueno, plasman en símbolos, conceptos del arsenal lacaniano. Por ejemplo: el punzón <> que relaciona dos términos según la posición relativa que estos ocupan haciendo la síntesis de las proposiciones: “mayor que” “menor que”; “intersección” “unión”.

Así leemos: $ <> D como la fórmula de la pulsión, forma (s) específica (s) de relación del hombre con su deseo.

Que podría leerse: “Del lado del sujeto —habitado por el deseo y por tanto en falta de una satisfacción total que pueda hartar su deseo—, la demanda de la madre es menor y el sujeto la percibe como algo a lo que podría sustraerse”; y completarse con la afirmación: “Sin embargo, del lado de la demanda de amor de la madre el sujeto es menor, insignificante y es absorbido por ésta”. También: “El lugar de la pulsión es aquel desde el cual la demanda del Otro hace intersección y se compenetra con el sujeto” y también: “la pulsión no es un ente orgánico que dependa estrictamente de una predestinación biológica, sino que la relación con la presencia materna, troquela las formas que en que ésta se va a manifestar”.

El piso de arriba del grafo es el del significante, el plano del inconsciente; el de abajo el de la significación, el plano de lo consciente. Los valores de los términos (a, I, m, A, d, etc.) en el grafo llaman a explicaciones que faciliten su lectura.

El grafo que ocupa la parte central del escrito se puede leer de una manera no unívoca, pero las constantes sugieren que lo que está en juego es el viaje del significante (también el sujeto) a la significación misma. Se describe la oposición del sujeto en una cadena intersubjetiva... la metáfora apunta a señalar que los humanos son como significantes en el sentido saussureano, dependen de su lugar en la cadena y de su contrastación frente a otros significantes para significarse, por sí solos los seres humanos, nada significan. Ilustremos con una pregunta: ¿Quién es Jorge? Respuesta: El que no es Jaime. En otros términos, el significante dos de la cadena adquiere su significación respecto del significante uno.

El sujeto tachado ( $ ) habitado por una falta en su ser que se manifiesta a través del deseo, se dirige hacia el Otro (A) y es a través del camino de la imaginarización especular i (a) , eso que psicólogos como Wallon, han identificado como el estadio del espejo, etapa que describe cómo el niño se fascina frente a su propia imagen y juega con ella mostrando sorpresa una y otra vez.

Así, la relación con el Otro Simbólico (que es el lugar del lenguaje, de lo social, o sea, nadie en particular), pasa por la mediación de lo imaginario. “Yo soy otro...” dice una poesía de Rimbaud... para ser hombre uno se humaniza aprendiendo de la imagen que el otro ofrece y que es el espejo en el que no sólo observo al otro, sino a mí mismo a la par que construyo la máscara con la que recorreré el mundo.

Es el otro “chico” del espejo (en el registro imaginario) el que proporciona una imagen de sí mismo completa al hombre que le sirve de entrada para contactar al Otro “grande” (simbólico). Es a través de este contacto que se puede vehiculizar el deseo que siempre está en relación a la Demanda. El niño tiene necesidad de leche, demanda de amor y deseo de madre. La demanda surge, en principio, de la madre que pide al niño vivir y se complementa con la propia demanda del chico que inyectado de esa demanda materna (¡Vive!) articula la suya propia, en un deseo que se refiere a un objeto específico que irá asumiendo a lo largo del sujeto diversas imagos, todas ellas relacionadas con ese primer objeto sexual en principio incestuoso.

El viaje de esa elipse continúa para indicarnos que el S (A) el significante de la falta en el otro es el significante por excelencia. Dicho en otros términos, el sujeto se juega frente a esa incompletud del otro – que también se muestra en el hecho de que es deseante --, sin poder cubrirla. El sujeto es articulado en la cadena significante o cadena intersubjetiva precisamente tratando de llenar esa falta estructural y por tanto, no posible de colmar, a través de la fantasía que desemboca en una cierta imaginarización del propio cuerpo, del deseo y del sujeto frente a un otro.

El resultado es m (moi) que es la imagen de uno mismo. Esta imagen es un resultado que es producido por la historia, el horizonte del sujeto y que se ha construido en relación a esos otros que nos constituyen a lo largo de nuestra vida, pero fundamentalmente durante la infancia. El moi no es sin embargo el final del viaje. Más allá de esa imagen pulida de nosotros mismos se encuentran los ideales... inalcanzables y lejanos I (A) necesarios para nuestro sostenimiento y sin embargo, mortificantes por ser metas que están fuera de todo alcance. Las líneas que atraviesan el cuerpo del grafo:

SIGNIFICANTE à VOZ

GOCE à CASTRACIÓN

Se traducen por las afirmaciones:

El significante sólo adquiere consistencia a través de la voz.

El goce no puede ser pleno sino a riesgo de reventar al sujeto, siempre topa con la castración, con la renuncia.